バイラルマーケティング(Viral Marketing)とは、ウイルス(Virus)が人から人へ感染するように、情報やコンテンツが口コミやSNSを通じて爆発的に拡散していく仕組みを活用したマーケティング手法のことです。

「バイラル(viral)」は「ウイルス性の」「感染力のある」という意味で、企業が広告費を大量に投下しなくても、人々が自発的にシェアすることで広がっていくのが特徴です。

この記事では、forUSERS株式会社でマーケティングを担当している筆者が、バイラルマーケティングについて、実際の成功事例をはじめ、その手法や手順、注意点まで詳しく解説します。企業のマーケティング担当者の方は、ぜひ本記事をご覧いただき次の施策のヒントにしてください。

バイラルマーケティングの成功事例3選

まずは、実際にバイラルマーケティングで注目を集めた国内企業の成功事例を3つご紹介します。それぞれの事例から、戦略やプロダクトの魅せ方など、拡散を生み出すためのヒントが得られるはずです。

事例① Chatwork(チャットワーク)

現在では、日本を代表するビジネスコミュニケーションツールの一つとして知られる「Chatwork(チャットワーク)」。一般的にバイラルマーケティングというとSNSを活用した拡散が思い浮かびますが、Chatworkの成長はプロダクトそのものの魅力が口コミで広がっていった好例と言えます。

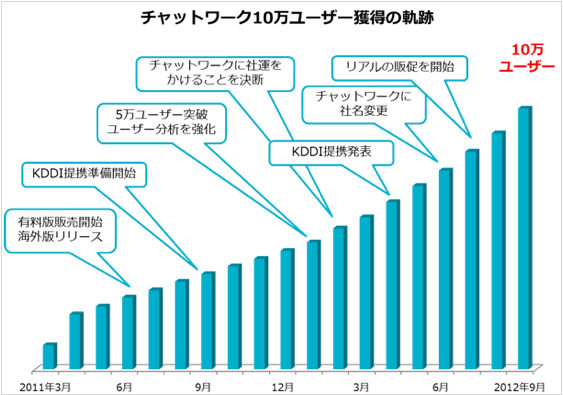

◆チャットワークが1年半で、会員数10万人を突破

出典(画像):チャットワークが実践したビジネス成功のための10の事

バイラル効果を伴ったチャットワークの成長についてですが、同社は極めて限られたリソースの中で、自己資金のみで短期間に10万ユーザーの獲得という目覚ましい成果をあげました。リリース前には、UstreamでのオンラインセミナーやTwitter(現X)でのモニター募集を通じ、約350人の視聴者から約200ユーザー、8500人のフォロワーを介して約150ユーザーが登録したことも、初期の口コミ拡散の強さを物語っています。

事例② SmartHR

SmartHRの交通広告は、コロナ禍で大きな話題を呼びました。以下のクリエイティブをご覧ください。

◆SmartHRの交通広告

SmartHRが展開した「ハンコを押すために出社した」といったコピーを掲げた交通広告は、外出自粛下という社会情勢に重なり、SNSでの反響が想定を大きく超える話題性を生みました。

2020年4月7日に発令された緊急事態宣言とタイミングが一致したことも後押しとなり、結果として1万5千リツイート、3万いいね超の投稿が複数登場し、ビジネス上の効果としてはテレビCMに匹敵するほどの盛り上がりを、公式サイトへのアクセスや問い合わせの増加という形で実現しました。

事例③ マキタ

今でこそ、BtoBだけではなく、コンシュマーにもすっかり定番となったマキタの掃除機ですが、ひと昔前までは、現場のプロが使う掃除機でした。マキタのスティック型掃除機が一般に広く知られるようになった背景には、「通販生活」とのコラボレーションによるオリジナルモデルの発売と、そのテレビCMでの告知が大きな役割を果たしました。

◆筆者の事務所に設置しているマキタの掃除機

以下の記事によると、新幹線の清掃に使われているという情報は以前から一部で知られていましたが、CMを通じて一般にもその事実が伝わり、現場での使用イメージが容易に想起されるようになったのです。

興味を持った消費者がネットで検索すれば、マキタ公式サイトで電動工具メーカーとしての確かな実績を確認できるだけでなく、個人ブログや比較サイト、質問サイトなどで豊富な情報に触れることができます。購入を検討する人はそれらを参考に自分に合った機種を選び、実際に購入した利用者が体験談をブログやSNSに投稿することで、さらに口コミが広がっていきました。

バイラルマーケティングの5つの手法

先の事例で紹介したように、バイラルマーケティングといってもその手法はさまざまですが、以下の5つの種類に大別することができます。

◆バイラルマーケティングの種類

それでは、一つずつ解説します。

手法① 口コミ型

最も純度の高い手法です。起点はユーザーの体験価値で、驚きや満足が自発的な推奨を生み、日常会話・レビュー・SNS投稿へ波及します。設計の核は“プロダクト体験の山場をどこに置くか”と、“その瞬間に共有しやすい導線を用意すること”です。

購入直後や成果実感時に、レビュー依頼や共有ボタン、友人に勧めやすい説明文などを自然に差し込むと拡散効率が上がります。

計測は指名検索の伸び、レビュー件数と評価分布、自然流入の比率、UGC投稿密度などが基礎指標です。NPSや推奨意向スコアを定点で追い、体験改善と連動させると継続的に効きます。

よくある失敗は、体験価値が弱いのに露出だけ増やしてネガティブな口コミを誘発すること、また過剰な依頼でスパム扱いされることです。まずは体験の磨き込み、そのうえで摩擦の少ない共有導線という順番が安全です。

手法② インセンティブ型

紹介に報酬や特典を付与して動機を強めるやり方です。片側だけに報酬を与えるより、紹介者と被紹介者の双方に小さなメリットを配る方が心理的ハードルが下がります。設計では報酬の大きさよりも、受け取りや適用までの手間を最小化することが重要です。

紹介リンクの生成、共有、受け取り、登録、特典付与までを数タップで完結させ、チートや重複を防ぐ最小限の不正対策を併設します。

見るべきKPIは、ユーザー当たりの招待数、招待のCVR、被紹介者の初期定着率、紹介経由のLTV、純増に対する紹介寄与率です。単発の報酬で短期的に数は出ても、離脱が早いと逆効果になりがちです。

報酬の与え方は、行動の質にひも付けて段階的に解除される仕組みにすると健全な成長につながります。過剰な誘引表現や誤認を招く訴求は信頼毀損のリスクがあるため、表現の透明性を徹底します。

手法③ コンテンツ型

感情を動かすコンテンツが自走するタイプです。驚き、共感、学び、可笑しさ、役立ちといった感情トリガーを明確に定義し、冒頭数秒のフック、完読や完視聴を促す構成、共有を促す締めの一文までを一貫設計します。

プラットフォームごとに最適な尺・比率・テキスト量・キャプションの作法が異なるため、同一素材でも編集を変えて配信するのが基本です。

評価はリーチではなく、視聴完了率、保存率、シェア率、二次拡散比率、再生からサイト来訪への遷移率などの質指標を重視します。供給頻度と一発の爆発力のバランスも大切で、テーマの一貫性を保ちながら再現可能なフォーマット化を目指すと持続します。

過度な釣りタイトルや誤情報は短期の伸びは出ても、レピュテーションとアルゴリズム評価を下げて長期のマイナスになりやすいため注意が必要です。

手法④ ネットワーク効果型(プロダクトバイラル)

使い手が増えるほど価値が上がる仕組みをプロダクトに埋め込むアプローチです。チームツールやプラットフォームに向いており、ユーザーがメリットを実感する最小単位を明確にし、そこから周囲を巻き込む導線を短くします。

新規ユーザーが価値に到達するまでの時間を短縮し、初回の成功体験の直後に自然な招待アクションが現れる設計が重要です。

計測はバイラル係数K(1ユーザーが平均何人を有効ユーザーに転換したか)とバイラルサイクルタイム(招待から有効化までの時間)が中心です。Kが1を下回っても、有料獲得と併走すれば十分に成長し得ますが、オンボーディングの摩擦や権限設定の複雑さはKとサイクルを悪化させます。

部門横断の展開や既存ツールからの移行を想定し、データ移行や共同作業の初体験を簡単にするユースケースを先に提示すると波及が速くなります。

手法⑤ 口コミ喚起イベント型

リアルの体験や外部露出を起点に、オンラインで話題化させる方法です。体験の設計段階で撮影しやすい視覚要素、共有したくなるメッセージ、明快なハッシュタグや導線を用意し、現場での参加者体験とオンライン上の見え方を一致させます。

メディアやコミュニティの巻き込み計画、タイミングの選定、事後のコンテンツ再編集まで含めて一連の拡散動線にします。

効果測定は、その場の来場や露出だけでなく、二次・三次波及、ブランド想起の上昇、指名検索や問い合わせの増分、来店や登録などの行動変化まで追うことが重要です。炎上や誤解のリスク管理として、表現の意図を明文化し、現場オペレーションと危機対応の手順を事前に整えておくと安全に運用できます。

バイラルマーケティング実施の5つの手順

バイラルマーケティングは、以下のような5つの手順で実施します。

手順① 目的とターゲットを設定する

誰に向けた施策なのか、ブランド認知を高めたいのか、購入や登録を促したいのかを具体化します。ここを曖昧にすると拡散しても成果につながりません。

手順② 拡散の仕掛けを設計する

ユーザーが「誰かに伝えたい」と思える要素を組み込みます。驚きや感動といった感情のトリガーや、シェアした人に小さなメリットがある仕組みを盛り込むと効果的です。

手順③ チャネルを選定する

ターゲットが普段接している場に合わせて、XやTikTokなどSNS、あるいはリアルイベントや広告媒体を選びます。届けたい層の行動パターンに合わせるのが重要です。

手順④ 施策を実行する

発信はタイミングと形式がカギです。話題になりやすい時期を狙い、拡散されやすい短尺動画やキャッチーなコピーなどで世に出します。

手順⑤ 効果を測定・改善する

効果測定では、単なる再生回数だけでなく、シェア率や紹介数、指名検索数などの「質」を測定します。データをもとに次回の仕掛けを改善すれば、継続的に成果が高まります。

バイラルマーケティングを実施すべき企業

ここでは、どのような企業がバイラルマーケティングと相性が良いのか、3つのパターンに分けて解説します。

広告費を抑えて認知を広げたい企業

広告費を大きく投下できない企業や、限られた予算の中で効率的に認知を拡大したい企業にとって、バイラルマーケティングは大きな武器になります。新規サービスや新ブランドを立ち上げたばかりで市場での知名度が低い場合でも、口コミやシェアによる拡散が強力な追い風となります。

プロダクトや企業ストーリに特徴がある企業

プロダクトやサービス自体にユニークな特徴や、共感を呼びやすいストーリーがある企業は、自然と口コミが広がる素地を持っています。特に、若年層やSNSを積極的に利用する層をターゲットにする場合、従来型の広告以上に大きな効果を発揮する可能性があります。

既存広告に加え新しい打ち手を求める企業

すでに予算をかけて広告を展開している企業にとっても、バイラルマーケティングは有効な補完策です。マスメディア広告だけでは届きにくい層にも自然にリーチでき、生活者の共感をベースにした広がりはブランド好感度の向上や新規顧客層の開拓につながります。

バイラルマーケティングの3つの注意点

それでは、バイラルマーケティングを実施する際の注意点について解説します。

注意点① 炎上リスクに注意する

バイラル施策は多くの人の目に触れるため、メッセージの解釈が想定外の方向に広がることがあります。特定の価値観を揶揄していると受け取られたり、社会的な出来事とタイミングが重なって不適切に見えてしまったりすると、一気に炎上につながります。

炎上は短期間でブランドの信頼を大きく損なうため、事前に複数の視点から表現をチェックし、批判が起こりそうなポイントを最小化することが欠かせません。

注意点② 一過性で終わらせない

話題性が高いコンテンツは一瞬で爆発的に拡散する反面、数日から数週間で沈静化するケースがほとんどです。もしその間に購入や会員登録などのアクションにつながらなければ、単なる「一時の話題」で終わってしまいます。

成果を残すには、拡散後のユーザーを受け止める導線が不可欠です。例えば、公式サイトへの分かりやすいリンクや、体験から次の行動につなげるキャンペーンを用意することで、拡散を中長期的な成果へと結び付けられます。

注意点③ 過剰な演出は逆効果

狙いすぎた「バズ狙い」の企画は、かえってユーザーに「わざとらしい」「宣伝っぽい」と感じさせてしまいます。最悪の場合、シェアされるのは面白さではなく「企業が必死すぎる」というネガティブな文脈になることもあります。

バイラルマーケティングでは自然発生的な拡散が理想であり、そのためにはユーザーが心から共感できる要素や役立つ情報をベースにすることが重要です。企画段階から「受け手の立場でシェアしたくなる理由があるか」を問い直すことが成功のカギになります。

まとめ

バイラルマーケティングは、成功すれば費用対効果が高く、一気に認知を獲得することができますが、カンタンな施策ではありません。まずは優れた成功事例の手法を徹底的に細分化して分析することからはじめてみましょう。

もし、貴社のECのマーケティングにおいて、プロの伴走を必要としているのでしたら、インターファクトリーのEC支援サービス「EBISU GROWTH」までお問い合わせください。経験豊富なコンサルタントが貴社ECサイトを成功に導きます。

◆EC支援サービス「EBISU GROWTH」の提供サービス

✓戦略立案

✓ECサイト構築

✓集客

✓CRM

✓アクセス解析・運用改善提案

✓運用代行・制作代行

サイト分析から、Instagramを使ったSNSの運用まで多くのECのノウハウがございます。まずは下記サイトをご覧いただき、お気軽に資料請求をしてみてください。