アンバサダーマーケティングとは、自社の商品やサービスに強い愛着を持つ顧客やファンを「アンバサダー」として起用し、その方たちの体験や口コミを通じて自然に認知や信頼を広げるマーケティング手法です。

リアルな利用者の声を生かしてブランドの魅力を広める仕組みであるため、多額の広告費をかけずとも、熱量の高いファンによる自然で信頼性のある情報拡散が期待できます。

この記事では、forUSERS株式会社でマーケティングを担当している筆者が、アンバサダーマーケティングについて詳しく解説します。

アンバサダーマーケティングを理解するための3つの国内事例

それでは、アンバサダーマーケティングを理解するための3つの事例を紹介します。

事例① ワークマン

ワークマンは、作業服や防寒着を主力としてきた企業ですが、近年はアウトドアやスポーツ向けの商品でも注目を集めています。その急成長を支えている施策の一つが、アンバサダーマーケティングです。

同社は以下のように公式サイトにアンバサダー専用の紹介ページを設け、アウトドア愛好家やブロガー、YouTuberなどを公式アンバサダーとして認定しています。

◆ワークマンの公式アンバサダーページ

アンバサダーは、実際にワークマンの商品を使用し、その体験をSNSや動画を通じて発信します。企業はその情報を公式でも紹介することで、自然で信頼性の高い口コミを拡散しています。

さらに特徴的なのは、アンバサダーの意見を商品開発に積極的に取り入れている点です。現場やアウトドアでのリアルな使用感を反映し、改良や新商品企画に生かす「共創型」の仕組みを構築しており、これにより、消費者ニーズを的確に捉えたヒット商品が次々と生まれています。

広告費を大量に投下するのではなく、熱心なファンの声を公式に認め、発信を後押しするというワークマンの事例は、アンバサダーマーケティングが「ブランドとファンのWin-Winな関係」を築くことに成功した好例と言えるでしょう。

事例② デル

パソコンメーカーのデルも、日本国内でアンバサダーマーケティングを積極的に展開しています。デルは「デル アンバサダー」という公式プログラムを運営し、一般ユーザーが気軽に登録できる仕組みを整えています。

以下のアンバサダーに登録すると、新製品を無料でモニター体験できたり、発表会やイベントに招待されたりといった特典が用意されています。

◆デルの公式アンバサダーページ

2025年時点で登録者は4万人を超えており、個人ユーザーから企業ユーザーまで幅広い層がデル製品のアンバサダーとして活動しています。彼らの体験談やレビューはSNSやブログを通じて自然に拡散され、広告以上に信頼性のある口コミとして機能しています。

アンバサダー限定の割引クーポンも提供されており、製品を実際に使ってレビューを発信しやすい環境が整っています。

デルの事例は、特典をうまく活用してアンバサダー参加のハードルを下げ、多くのファンを巻き込むことに成功した例と言えるでしょう。ファンの声を企業が拾い上げることで、ブランド認知や信頼性を高める好循環を生み出しています。

事例③ カプコン

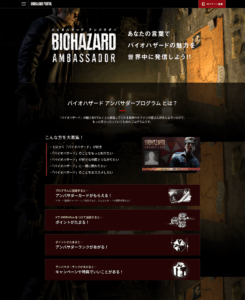

ゲームメーカーのカプコンは、人気シリーズ「バイオハザード」においてアンバサダーマーケティングを展開しています。その仕組みが「バイオハザード アンバサダープログラム」です。以下の公式サイトから誰でも参加でき、ファンがブランドと一体になって盛り上げられるよう設計されています。

◆カプコンの公式アンバサダーページ

登録したアンバサダーには専用の「アンバサダーカード」が付与され、SNSで指定のハッシュタグを使って投稿するとポイントが貯まり、ランクが上がる仕組みになっています。

活動の量や質に応じて特典が用意されており、限定イベントへの招待や特別グッズの入手など、ファンにとって魅力的な報酬が用意されています。

この仕組みの大きな特徴は、ファンの「熱量」を可視化し、それを公式が評価している点です。単なる情報発信にとどまらず、活動に応じてランクアップできるゲーミフィケーション要素がファン心理を刺激し、継続的な参加を促しています。

カプコンの事例は、ファンコミュニティを育成し、ブランドへの愛着を高めながら自然な口コミを広げることに成功した好例です。特にエンタメ・ゲーム分野では、アンバサダー制度を「遊びの延長」としてデザインすることで、ファンの熱狂を長期的に維持しやすくしているのです。

5種類の「アンバサダーマーケティング」

アンバサダーマーケティングとひと口に言っても、その形態はいくつかに分けられます。誰をアンバサダーにするのか、そしてどのような役割を担ってもらうのかによって、その特徴や強みは大きく異なります。

以下の表では、代表的な5つのタイプを整理しました。それぞれの違いを理解することで、自社に合ったアンバサダー施策を検討しやすくなります。

◆5種類のアンバサダーマーケティング

| タイプ | 対象 | 特徴・強み |

|---|---|---|

| ①顧客アンバサダー型 | 既存顧客・リピーター | 利用者のリアルな体験を発信し、信頼性が高く口コミ効果が大きい |

| ②ファンコミュニティ型 | ブランドに熱狂するファン | コミュニティを通じて継続的に発信し、ブランド愛を強化して長期的関係を築ける |

| ③インフルエンサー型 | SNSやブログで影響力を持つ個人 | SNSなどでの拡散力を生かして商品を広め、短期間で大きな認知拡大が可能 |

| ④社員アンバサダー型 | 自社の社員・スタッフ | 社員自らが自社の魅力を発信し、内部のストーリーが信頼感を生む |

| ⑤共創・開発参加型 | 熱量の高いユーザー・ファン | 商品開発や改良に直接参加し、ニーズを捉えた商品開発が可能になる |

このようにアンバサダーマーケティングは、顧客やファンを中心とするものから、社員やインフルエンサーを巻き込むものまでいろいろなやり方があります。

重要なのは「誰に語ってもらうのが最も効果的か」を見極め、自社のブランド特性や目的に合ったタイプを選ぶことです。例えば、新商品の認知拡大を狙うなら「③インフルエンサー型」が有効ですし、長期的なブランドファンづくりを重視するなら「②ファンコミュニティ型」や「⑤共創・開発参加型」が向いています。

自社の状況に合わせて最適なモデルを選び、継続的に運用することが成功のカギと言えるでしょう。

アンバサダーマーケティングに向いている企業

それでは、どのような企業が、どのようなアンバサダーマーケティングを仕掛けるべきかについて解説します。

① ファンやリピーターが多い企業

以下の例のような企業が向いています。

これらの企業は日常的に使う・遊ぶことで自然に体験談が生まれやすい環境にあります。そのため口コミやSNS発信が拡散されやすく、アンバサダーマーケティングを生かしやすい状況にあるのです。

② 商品の体験価値が強い企業

以下の例のような企業が向いています。

これらの企業は実際に「使用感で差別化されやすい商品」であるため、使って「便利」「快適」「かっこいい」といった実感を伝えることで、体験感が伝わりやすいという特徴があります。

③ コミュニティと相性がいい企業

以下の例のような企業が向いています。

これらの企業はファン同士が情報交換や自慢をしたくなる分野でもあるため、熱狂的なファンが存在します。公式がアンバサダー制度を用意することで熱量をさらに高めることができます。

④ 新商品サイクルが早い企業

以下の例のような企業が向いています。

次々と新商品が発売される企業であれば、新製品をアンバサダーに試してもらい、レビューを即発信してもらうことで、発売初期から口コミを拡散できるためアンバサダーマーケティングとの相性は良いと言えます。

⑤ 広告費を抑えたい成長企業・中小企業

以下の例のような企業が向いています。

テレビCMのような大規模広告を打つよりも、熱量の高いファンを味方につけて口コミを広げる方が費用対効果が高くなります。バズを生むことができれば、マス広告以上の効果を出すことも可能です。

スタートアップ企業や新規事業は「クラウドファンディング」の方が向いている

スタートアップや新規事業の立ち上げ段階では、まだブランドが十分に浸透していないため、アンバサダーマーケティングを展開しても大きな効果を得にくいことがあります。

その点、クラウドファンディングは「面白そう」「応援したい」といった気持ちだけで支援してもらえるため、知名度がなくても始めやすいのが特徴です。

また、クラウドファンディングは単なる資金調達の場ではなく、プロジェクトを世の中に広めるマーケティングの機能も兼ね備えており、限られた広告予算しか持たないスタートアップにとって心強い仕組みと言えます。

さらに、クラウドファンディングの支援は「お金を払ってでも欲しいかどうか」という形で需要を数字に表してくれるため、市場に本当に求められているのかを早期に検証できます。

クラウドファンディングの支援者は単なる購入者ではなく、最初期から事業を応援してくれる仲間として関わってくれるため、将来的にアンバサダーへと育っていく可能性もあります。

つまりクラウドファンディングは、ブランドがまだ固まっていないフェーズの企業にとっては、アンバサダーマーケティングよりも優れた選択肢となり得るのです。

アンバサダーマーケティング導入の7つのステップ

それでは、アンバサダーマーケティングを始めるための7つのステップを順に解説します。

ステップ① 目的を明確化する

最初に行うべきことは、「なぜアンバサダーマーケティングを導入するのか」という目的を明確にすることです。認知拡大、信頼性の向上、ファンの育成、商品改善の協力など、目的によってアプローチは大きく変わります。

その際には、SNSでの投稿数やエンゲージメント率、口コミ数、売上貢献度などのKPIを設定しておくと、後の成果測定がスムーズになります。

ステップ② アンバサダーの種類を決める

次に、目的に合わせて最適なアンバサダーのタイプを選びます。

◆アンバサダーマーケティングの種類を選ぶ

・信頼性の高い口コミが必要なら「顧客アンバサダー型」

・ファン育成なら「ファンコミュニティ型」

・商品改善を目指すなら「共創・開発参加型」

・採用や社内広報を強化したい場合は「社員アンバサダー型」

複数のタイプを組み合わせることも可能ですが、最初は焦点を絞ることで運用しやすくなります。

ステップ③ アンバサダー候補を選定する

種類を決めたら、実際にアンバサダーになり得る候補を選定します。候補は既存顧客やリピーター、SNSで積極的に発信しているファン、影響力のあるインフルエンサー、あるいは自社社員などが考えられます。

選定の際には、熱量(どれだけブランドを愛しているか)、発信力(どれだけ拡散できるか)、信頼性(どれだけ誠実に伝えられるか)を基準にすると効果的です。

結局のところ、アンバサダーマーケティングの成功の可否は、アンバサダーの熱量です。ここが最も重要なステップとも言えるので、必ず熱量の高い方を選定しましょう。

ステップ④ 制度設計を行う

アンバサダー候補が決まったら、彼らに何をしてもらうのかを具体的に設計します。SNS発信や体験レビュー、イベント参加、商品改善への意見提供など、役割を明確にすることが大切です。

また、新商品サンプルの提供や限定イベントへの招待、公式サイトでの紹介など、アンバサダーにとってのメリットも準備します。さらに、応募フォームや専用コミュニティを整備し、参加しやすい仕組みを作ることも重要です。

ステップ⑤ 運用を開始する

制度が整ったら、いよいよ運用を開始します。アンバサダーに商品や情報を提供し、活動をスタートさせましょう。

その際には、ハッシュタグや投稿ルールを設定して発信内容を整理し、公式アカウントでアンバサダーの投稿を取り上げることで関係性を強化していきます。

ステップ⑥ 成果を測定・改善する

活動が進んだら、設定したKPIに沿って成果を測定します。投稿数やいいね・シェアの数、売上や来店数などを確認しながら効果を分析しましょう。

また、アンバサダー自身にアンケートやインタビューを行い、制度改善のヒントを得ることも有効です。効果を数値として企業側が把握するだけでなく、その成果をアンバサダー本人にフィードバックすることで、モチベーションを高めることにもつながります。

ステップ⑦ コミュニティの拡大へ進む

最後のステップは、コミュニティの拡大です。発信だけにとどまらず、商品改善や企画への参加に発展させることがポイントです。

改良点をフィードバックしてもらったり、新商品のアイデア募集や試作品テストに協力してもらったりすることで、アンバサダーの存在感は一層大きくなります。

また、イベントやキャンペーンを一緒に企画し、アンバサダー同士の交流を促すことでコミュニティは広がっていきます。こうして、企業とアンバサダーが共に成長していく関係性が築かれていくのです。

ステマ(ステルスマーケティング)に注意!

アンバサダーが「企業から依頼されて発信している」ことを隠すのはNGです。ステマと受け取られると、一瞬で信頼を失いかねません。「PR」であることを明示するルールを作り、透明性を確保することが大切です。

アンバサダーマーケティングにおいても、必ず「PR表記」を心掛けてください。ステマに関しては、以下の消費者庁のページをしっかり読み込んでおきましょう。

参考:消費者庁「ステルスマーケティングに関するQ&A」

選定ミスは逆効果になる

発信力だけを重視してインフルエンサーを選ぶと、実際にはその人がブランドに愛着を持っていなかった、というケースもあります。その結果、熱意のない投稿となり、かえって不信感を招くリスクがあります。アンバサダー選びは「熱量」や「相性」を重視しましょう。

筆者も昔所属した企業で、社内アンバサダーの選定に携わったことがあります。最も商品に詳しい社員に担当してもらったのですが、SNS発信などが苦手で、結局上手くいかないことがありました。

商品知識が豊富であることも重要ですが、それ以上に熱量や相性が重要となってくるのです。

まとめ

アンバサダーマーケティングは、ファンの力を借りて自然な形でブランドを広めていける有効な手法です。自社の状況に合わせて活用し、長く続く関係づくりにつなげていきましょう。

もし、貴社のECマーケティングにおいて、プロの伴走を必要としているのでしたら、インターファクトリーのEC支援サービス「EBISU GROWTH(エビス グロース)」までお問い合わせください。経験豊富なコンサルタントが貴社ECサイトを成功に導きます。

◆EC支援サービス「EBISU GROWTH」の提供サービス

✓戦略立案

✓ECサイト構築

✓集客

✓CRM

✓アクセス解析・運用改善提案

✓運用代行・制作代行

サイト分析から、Instagramを使ったSNSの運用まで多くのECのノウハウがございます。まずは下記サイトをご覧いただき、お気軽に資料請求をしてみてください。