「Amazonって、どうしてあそこまで大きな企業になったのか?」

「Amazonの強みってなんだ?」

日本では、ネットで買い物と言えば「Amazon(アマゾン)」という習慣がすっかり定着しています。Amazon日本事業の2024年における年間売上高は4兆1375億5100万円で、首位の楽天に次いで国内2位になりました。(楽天の国内流通総額は5兆9550億円)

Amazonの強みとは、Amazonのサイトの使いやすさから、翌日配送、AWSというクラウドサービスまで、様々ですが、その源泉になっているのは、Amazonの徹底した顧客目線の考え方なのです。Amazonの会長ジェフ・ベゾフの「競合を見るな!顧客を見よ!」という発言からもこの考えを伺うことができます。

それでは、本日はインターファクトリーで、シニアアドバイザーを担当している筆者がAmazonの特徴を7つの強み分けて、これからAmazon社を目指す人向け(中途・新卒)に、それぞれ解説いたします。

強み① 使いやすいAmazonのサイトは、お店の宣伝がなくシンプル!

この点が、よく楽天市場とAmazonが比較される点です。楽天市場は出店型、Amazonは出品型という違いがあります。

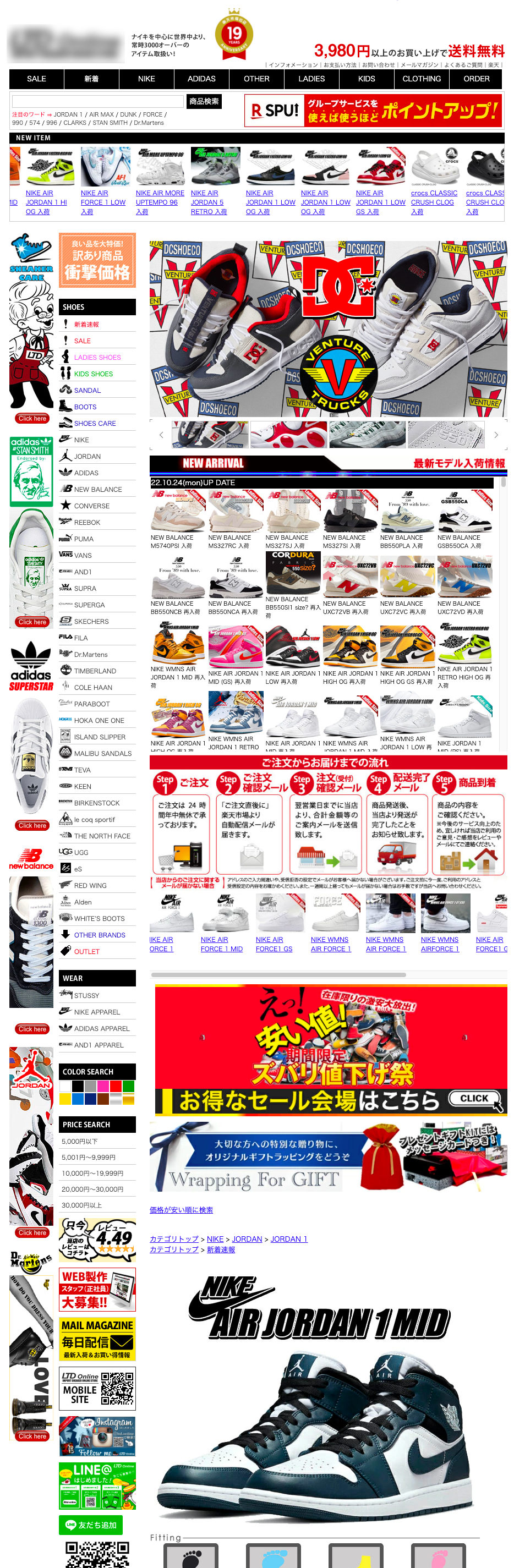

出店型とは、ショッピングモールに自分のお店を出店するイメージです。下記画像をご覧ください。

◆出店型の商品ページの例(楽天より)

このように、商品の靴以外にも他商品やセール情報が多数掲載されております。ユーザーにとっては、商品の靴の情報だけを見たいのですが、その情報にたどり着くまでに多くのバナーや新着商品などを見ていく必要があります。これはお店側には「ブランディングができる」というメリットがありますが、ユーザーには、あまりメリットがありません。

一方で、Amazonの場合は、出品型です。

◆出品型(Anazonの商品ページ)

このように商品がメインとなるため、シンプルで使いやすいのが特徴ですが、ユーザーにとって利便性が高くなる一方で、出品社の企業には、「ブランディングができない」デメリットがあるため、Amazon内での価格競争に陥りやすいデメリットがあります(楽天でも価格競争に陥りがちですが、Amazonの方がその傾向が強めです)。

しかし、ユーザーの支持されるところに、人が集まるように、出品者(事業者)も集まるために、小売の大手企業であっても、売上を上げるためにAmazon(や楽天)などのショッピングモールに頼らざるを得ない状況なのです。

強み② 圧倒的な集客力と「検索入口」の地位!

なぜ、日本中の人がAmazonを使うのでしょうか?大きい理由は、インターネット黎明期の2000年11月1日から、Amazonは日本語版のサイトを立ち上げており、楽天の1997年につぐ速さです。まずはこの先行者メリットが大きいのですが、そもそも利便性の高いサイトでなければ、生き残ることはできません。

日本市場において、Amazon日本事業の2024年の売上高は約4.1兆円となっております。楽天のEC総流通額は5兆円を超えますが、これは楽天トラベルや楽天ブックスも含む数字となっているため、物販ECのみで見ると、互角と見られています。

参考記事:アマゾン日本事業の売上高は約4.1兆円。ドルベースでは274億ドルで5.4%増【Amazonの2024年実績まとめ】

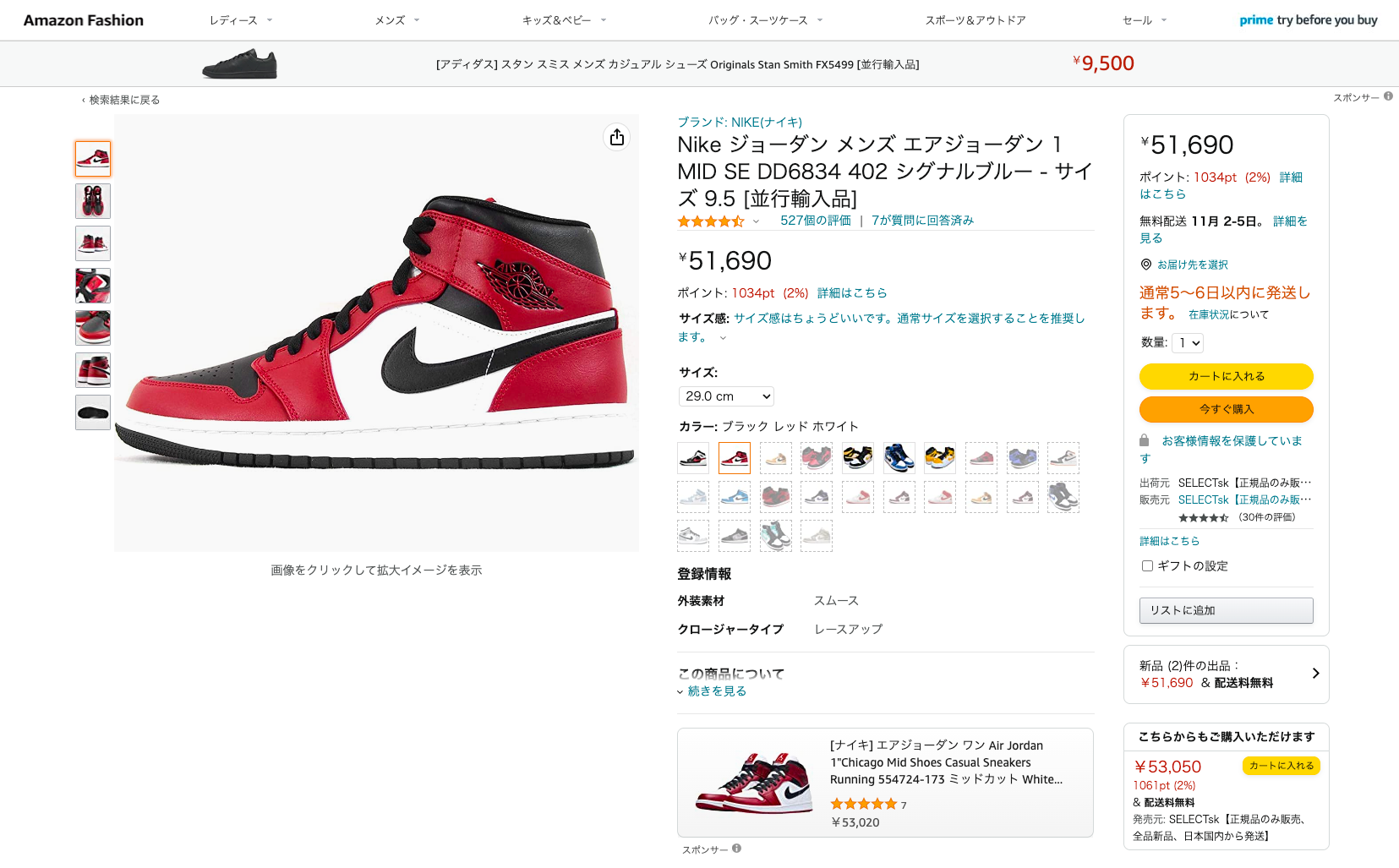

ここまで日本市場(世界もそうですが)にAmazonが広まると、人々はGoogleの検索エンジンから欲しい商品を探すのではなく、Amazon の検索窓で直接商品を探すようになっています。下記のデータをご覧ください。

◆検索から購入までAmazonのみで買い物を完結させたユーザーの割合

データ引用元:「GoogleではなくAmazonで検索」して購入するネット通販ユーザーは約9割【アマゾン消費の最新情報】(ネットショップ担当者フォーラム)

この傾向は日本国内でも徐々に広まりつつあり、特に、20〜40代のEC利用者の間で「商品検索=Amazon」が浸透しています。また、SNSやYouTubeからの直接流入も増えている中で、Amazonの商品ページが検索結果上位に表示されることが多いため、間接的な流入でもAmazonが優位に立つ構造ができあがっています。

このような高い集客力を背景に、Amazonへの出品は「売れるチャンスが広がる」というメリットがありますが、一方で以下のような課題もあります。

・ブランディングやリピート施策が難しい

・顧客データが取得できない(リスト資産が築きづらい)

そのため、Amazonを「短期的な販路拡大」として活用しつつ、自社ECとのチャネル戦略の最適化を検討することが大切です。

強み③ 即日配送

ネットショップが、実店舗に劣っている点は、いくつかありますが、そのうちの一つが「購入後に、商品がすぐに手に入らない」という点です。特に、鮮度が重要な食料品などは、“今すぐ食べたい”“今日中に必要”というニーズに応えることができず、購入のハードルとなってしまいます。

しかし、Amazonはこの課題を解消するために、生鮮食品や日用品を即日配送する「Amazonフレッシュ」というサービスを展開しています。対象エリアは限られますが、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県などの一部地域では、注文から最短2時間で食料品が自宅に届くという利便性の高さが評価されています。

取り扱い商品は生鮮食品、冷凍食品、惣菜、飲料、日用品など多岐にわたり、まさに“ネットスーパーの決定版”ともいえるサービスです。

特に、日常的に消費される食品類をAmazonで購入するようになると、ユーザーの購買行動はさらにAmazonに集中していくと考えられます。家電、家具、文房具、衣類といったカテゴリに加え、食料品までもがワンストップでそろうようになれば、Amazonの生活インフラ化はますます加速します。

競合の楽天も「Rakuten最強配送」などの配送サービスを展開していますが、当日配送というスピード感においては、Amazonフレッシュの即時性に軍配が上がる状況です。

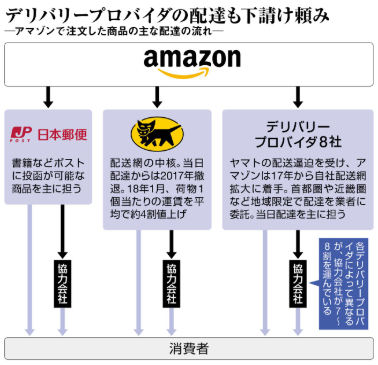

一方、ユーザーには利便性が高いサービスであっても、それを実現する配送業者にかかる負荷は大変なもので、その証拠に2017年にヤマト運輸は、負荷があまりにも多いため、即日配送サービスから撤退してしまいました。現在は、デリバリープロバイダーと呼ばれる地域限定の配送業者が、その役目を担っています。

下記図は東洋新聞の「アマゾン「当日配達ドライバー」の過酷な実態」から引用した図です。

デリバリープロバイダーは、ヤマト運輸と比べると配送品質が劣るため、ユーザーからは数多くの不満の声が上がっており、配送品質を上げつつ、配送人員を確保するのがAmazonの課題です。

強み④ Amazonは実は物流の会社!最大の強みは物流網!

下記の記事による、楽天とAmazonも創業時期はだいたい同じであり、日本においては、当初は楽天の方が有利であったと書かれています。

なぜなら、楽天は、出店業者に楽天市場上のスペースを貸しているだけであり、自社でコストが非常にかかる物流網を、わざわざ自社で持つ必要がなかったのです。その点、Amazonは、物流網の整備を完全に自社で行うために、時間と費用が莫大にかかりました。

しかし、最高の物流網を作ってしまえば、大量に仕入れることで、その分コストを削減できるスケールメリットを活かすことができ、商品をどこの企業よりも安く仕入れることが可能です。

また、全国93か所以上(※)に配送拠点を持つAmazonは、競合他社を圧倒する物流の効率化を実現しており、この点こそ、Amazonの最大の強みになっているのです。

※2024年時点でフルフィルメントセンター(FC):28ヵ所、デリバリーステーション(DS):65ヵ所以上

強み⑤ Amazon Primeで映画や音楽でユーザーを囲い込み!書籍ではKindleが電子書籍市場を席巻!

Amazon Primeとは、映画や音楽を楽しめる年間5,900円(月額の会員は月600円)サービスです。

世界のAmazon Primeの会員数は、現在2億人を超えるとされていますが、特にアメリカでは、恐らく2022年2月の米Amazonにおける会費の値上げにより会員数が変動し、2024年時点でのPrime会員数は1億8,000万人に達したと発表されています。日本の会員数は不明ですが、おそらく一千万人を超える会員数になるでしょう。

Amazon Primeは様々な特典がありますが、ショッピングでは送料無料のお急ぎ便を指定することができ、また動画や音楽の無料視聴という切り口で会員数を増やし、結果Amazonの利用者を増やすのが目的です。

また、Amazonの利用者の属性は、楽天と比較すると30代以上のITリテラシーが高い層とAmazonの相性が良いのですが、逆に楽天が好きな主婦層とは相性が良くありませんので、こういったサービスを、通常Amazonが使わない層が利用することで、Amazonの囲い込みがより大きな規模となるでしょう。

その他にも、周辺サービスでは、電子書籍ではKindle、スマートスピーカーでは、Amazon Echoなど、Amazonの会員数をふやし、Amazonの本体との利用とシナジーを生み出しているのです。

強み⑥ AWSは大規模ECサイト「Amazon」のノウハウを展開したサービス

Amazonの強みは、BtoCだけではありません。BtoB事業においても大きな影響力を及ぼしております。それが「アマゾンウェブサービス」つまりAWSというクラウドサービスです。

このクラウドサービスをカンタンに説明すると、企業のシステムや、あるいはアプリケーションなどは、サーバーが必要になりますが、クラウド上に、このサーバーを提供しているのが、AWSとなります。

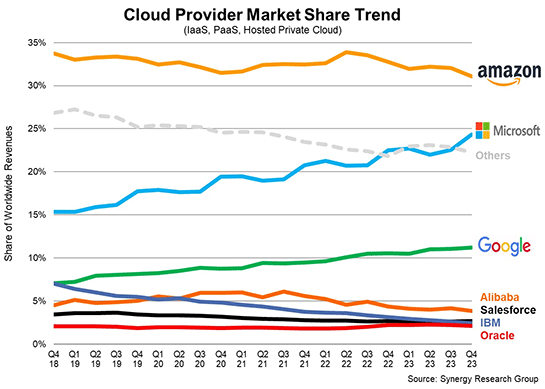

同様のクラウドサービスは、IBM、Micorosoft、NTTデータなどあらゆる世界中の大手ITベンダーから提供されていますが、コスト、機能性、セキュリティーの面で、圧倒的に優位に立っており、この市場で31%というナンバー1のシェアをとっているのです。

◆世界のクラウドサービスシェア

出典:グローバルのクラウドインフラ市場シェア。AWSがやや減少の一方、マイクロソフトは順調にシェアを伸ばす。2023年第4四半期、Synergy Researchの調査結果

元々Amazonは自社のショッピングモールのための、インフラを構築しておりました。Amazonのユーザーは1日、何億というユーザーからのアクセスに耐えるサーバーを構築する必要があり、そのノウハウを、他社に提供したことが、AWSの由来です。

余談ですが、小売事業者が、Amazonに自社商品を出店するか、あるいは自社でECサイトを作るか?という選択がありますが、仮に事業者がECサイトを構築することを選択しても、ECサイトのシステムのサーバーはAWSのプラットフォームが採用されることが多く、そういう意味では、Amazonは、EC市場をより広く独占していると言えます。

強み⑦ Amazonの強さの源泉は徹底したユーザーの利便性の追及の結果

ここまではAmazonの6つの強みを紹介しました。7番目の強みは、ユーザーの利便性の追及です。以下は、Amazonの代表のジェフ・ベゾフの言葉です。

ジェフ・ベゾフ「競合を見るな。顧客を見ろ」

全ては、この考え方からサービスが生まれているのです。

サイトのユーザービリティや即日配達、物流網、さらにはAWSまで、一見バラバラの強みに見えますが、根底にあるのは、Amazonの徹底した顧客への利便性への追及です。

即日配達や、サイトのユーザービリティの追及だけではなく、AWSも、サイトが止まらないように、クラウドサービスに磨きをかけた結果が世界一のサービスを生み出しており、全てが顧客への利便性に基づいたサービスなのです。

この点こそが、Amazonのアイデンティティと言えるでしょう。

ECプラットフォーム企業の「株式会社インターファクトリー」では人材を募集中!

弊社インターファクトリーは、ECプラットフォーム事業を行っておりマザーズに上場している企業です。

弊社では、主にITエンジニアの人材を募集しております。詳しくは下記URL先より、最新の募集要項を確認してみてください。新卒も中途も募集中です。

※時期によっては募集していない時期もございます。まずは上記のリンク先で最新の情報をご確認ください。